《密室逃脱5》游戏攻略第七关(用智慧和技巧成功解开第七关谜题)

- 游戏攻略

- 2025-07-12

- 9

- 1、挑战重重

《密室逃脱5》是一款令人挑战的解谜游戏,玩家需要在限定时间内通过寻找线索、解开谜题来逃离密室。在游戏的第七关中,玩家需要解开如何吊起大木箱的谜题。本文将为你提供详细的攻略,帮助你顺利通过第七关,继续你的逃脱之旅。

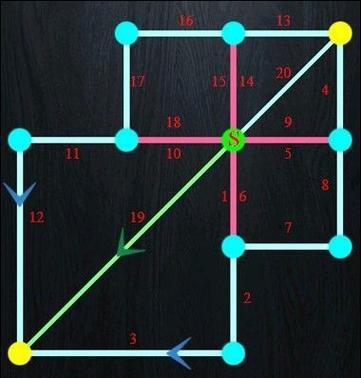

一、观察环境:探索房间内的每个角落,寻找与吊起大木箱相关的线索。

二、确认物品:找到房间内的绳子、滑轮等物品,并分析它们的用途。

三、确定目标:明确吊起大木箱是通往下一关的关键。

四、检查箱子:仔细检查大木箱,看看是否有任何标记、按钮或隐藏的开启方式。

五、观察吊环:观察箱子上方是否有固定吊起箱子的吊环。

六、发现上方滑轮:仔细观察房间天花板,寻找是否有安装滑轮的地方。

七、联想关系:将绳子、滑轮与吊起大木箱联系起来,思考它们可能的使用方法。

八、设置滑轮:找到合适的位置,将滑轮安装在天花板上,并确保它稳固可靠。

九、绑定绳子:将绳子正确绑定在大木箱上,并通过滑轮将其与天花板连接起来。

十、调整角度:根据需要,调整大木箱的角度,使其能顺利被吊起。

十一、锁定位置:确保大木箱吊起后能在空中保持平衡,避免不必要的摇晃。

十二、测试稳定性:轻轻地晃动绳子,检查大木箱是否牢固地悬挂在空中。

十三、解谜石板:完成吊起大木箱的步骤后,会触发解谜石板,玩家需要在限定时间内迅速完成解谜。

十四、通过关卡:成功解开解谜石板后,大门会打开,玩家可以顺利进入下一关。

十五、通过观察环境、确认物品、设置滑轮、绑定绳子等步骤,成功解开吊起大木箱的谜题,玩家可以继续挑战《密室逃脱5》的后续关卡。

通过本文的攻略,相信玩家们能够顺利解开《密室逃脱5》游戏第七关的吊起大木箱谜题。记得要细心观察环境,善用物品,灵活运用思维,在规定的时间内解开谜题,逃出密室!祝你好运!

挑战重重

在《密室逃脱5》这款刺激的逃脱游戏中,第七关的任务是解救被恶势力囚禁的关键人物。然而,这个关卡中出现的挑战是吊起大木箱。下面将为大家介绍如何巧妙地完成这个任务。

一:观察环境,找到合适的工具和材料

在进入第七关之后,首先要做的就是仔细观察周围的环境。寻找可能会用到的工具和材料,这些都可能成为解救关键人物的关键。

二:找到一个稳固的支撑点

要吊起大木箱,首先需要找到一个稳固的支撑点。可以是墙上的挂钩、梁柱等,只要能够确保箱子能够牢固地悬挂在空中即可。

三:将绳子系牢在支撑点上

拿出找到的绳子,将其系牢在之前找到的支撑点上。在系绳子时,要确保绳子不会松脱或滑动,以免导致箱子掉落。

四:准备一个合适的滑轮

为了更好地吊起大木箱,需要一个滑轮来增加力量。寻找周围可能有的滑轮或者其他能够发挥同样作用的工具。

五:将绳子穿过滑轮

将找到的滑轮固定在合适的位置后,将绳子穿过滑轮。确保绳子在滑动时不会被卡住,以保证箱子能够顺利地上升或下降。

六:调整绳子的长度和力度

通过调整绳子的长度和力度,可以控制箱子的上升和下降速度。根据实际情况进行调整,确保箱子能够平稳地上升至所需高度。

七:扣紧绳子并进行最后检查

当箱子吊起后,要确保绳子已经扣紧,并进行最后一次检查。检查是否有任何可能引起问题的松动或者脆弱的地方,以确保箱子不会突然掉下。

八:解救关键人物

当所有准备工作完成后,可以将注意力转移到关键人物的解救上。根据前面的准备工作,箱子已经稳固地悬挂在空中,可以让关键人物进入箱子并安全下降到地面。

九:小心慢慢放下箱子

在解救关键人物时,一定要小心谨慎地将箱子放下。确保箱子能够缓慢降落,避免任何突发状况导致意外发生。

十:解救关键人物并送其安全离开

当箱子成功地放下后,关键人物已经得到解救。尽快送关键人物安全离开这个危险的地方,并确保他们得到适当的照顾和帮助。

十一:善用游戏道具和技能

在进行这个挑战的过程中,不要忘记善用游戏中提供的道具和技能。这些道具和技能可能会为你提供一些帮助和额外的优势。

十二:多次尝试和调整策略

如果第一次尝试不成功,不要灰心。多次尝试,并根据失败的原因进行调整和改进策略。相信你一定能够找到解救关键人物的最佳方式。

十三:保持耐心和冷静

在游戏中遇到困难时,保持耐心和冷静是非常重要的。不要因为挑战的失败而心急,要相信自己的能力和智慧,坚持下去。

十四:寻求游戏攻略和提示

如果在解救关键人物的过程中遇到困难,可以寻求游戏攻略和提示。这些攻略和提示可能会给你提供一些建议和方向,帮助你更好地完成任务。

十五:

吊起大木箱是第七关中的一项重要任务,在完成这个任务时,我们需要观察环境、准备工具和材料、调整力度和角度等等。通过合理的策略和耐心的尝试,相信大家一定能够成功解救关键人物,顺利过关!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3561739510@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。!

本文链接:https://www.huorao.com/article-12246-1.html